计划经济时代农民如何获得粮票

作者: 北风,Canicularis

发布于:

最后更新:

type

status

date

slug

summary

author

tags

category

icon

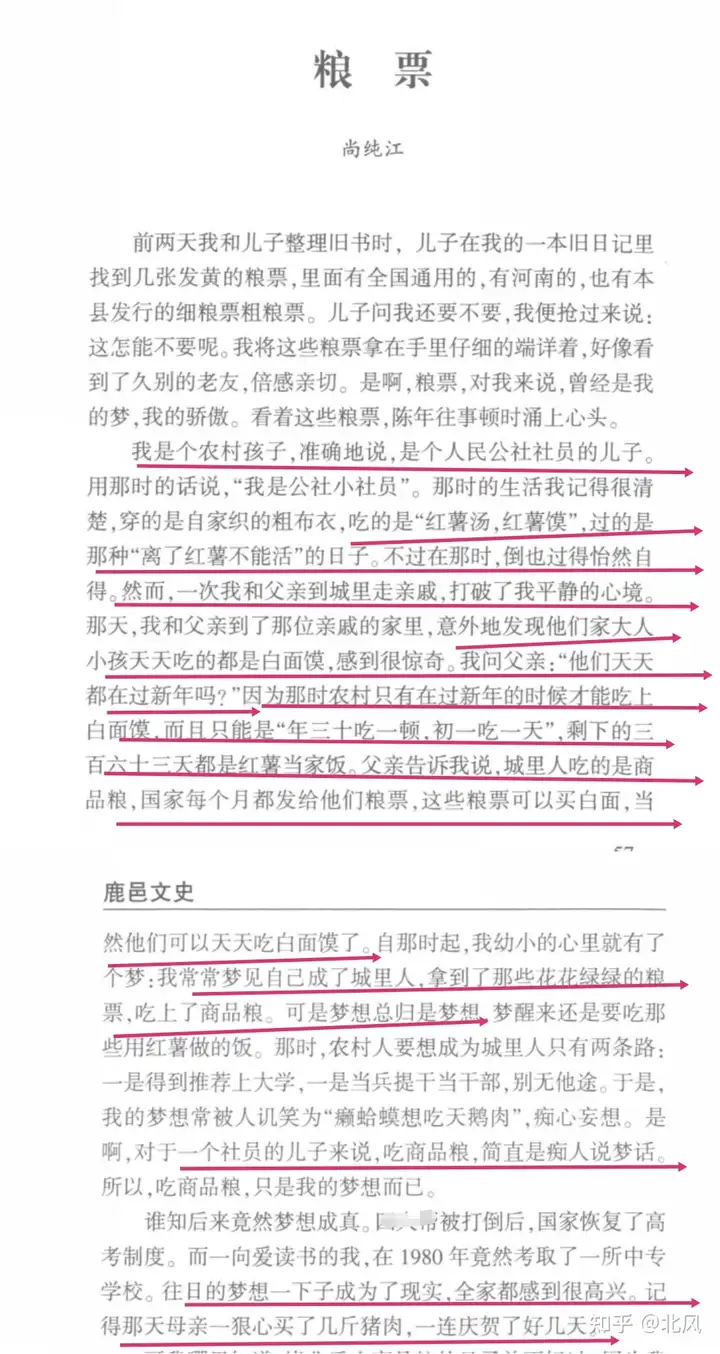

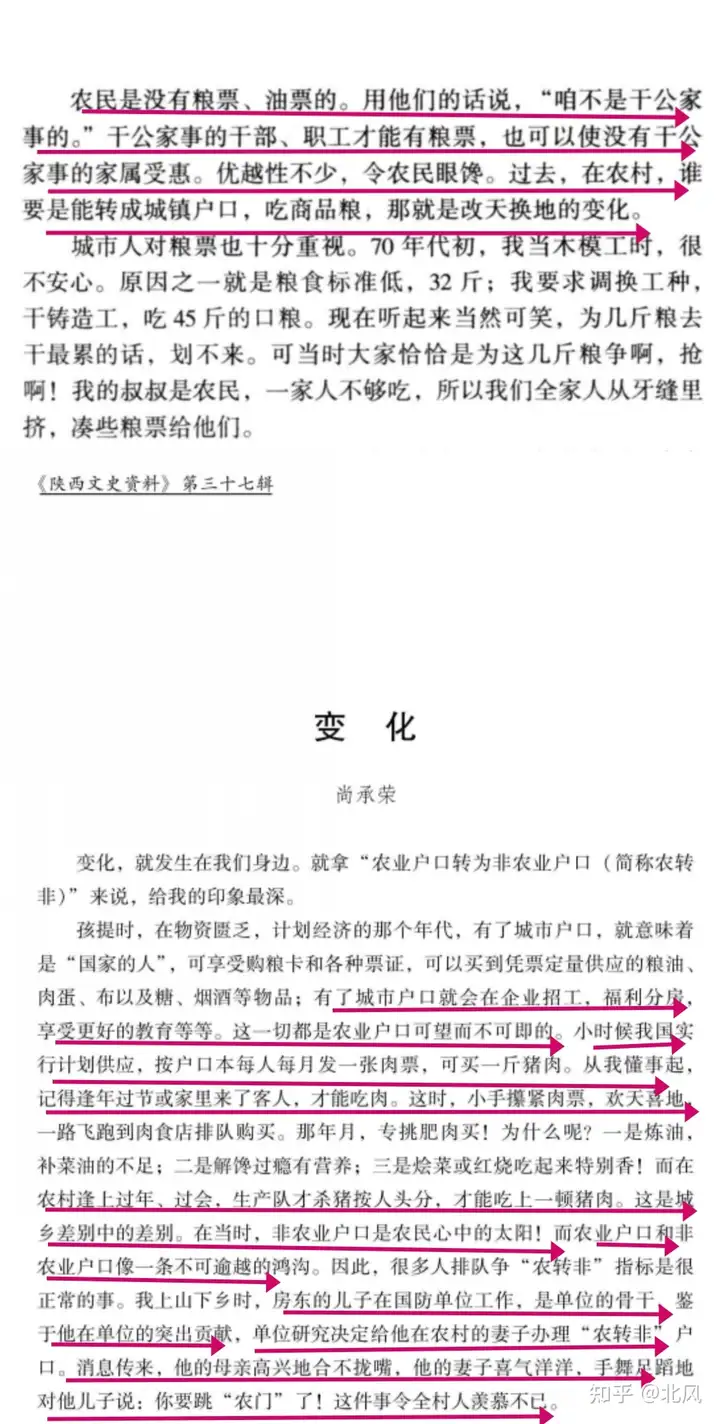

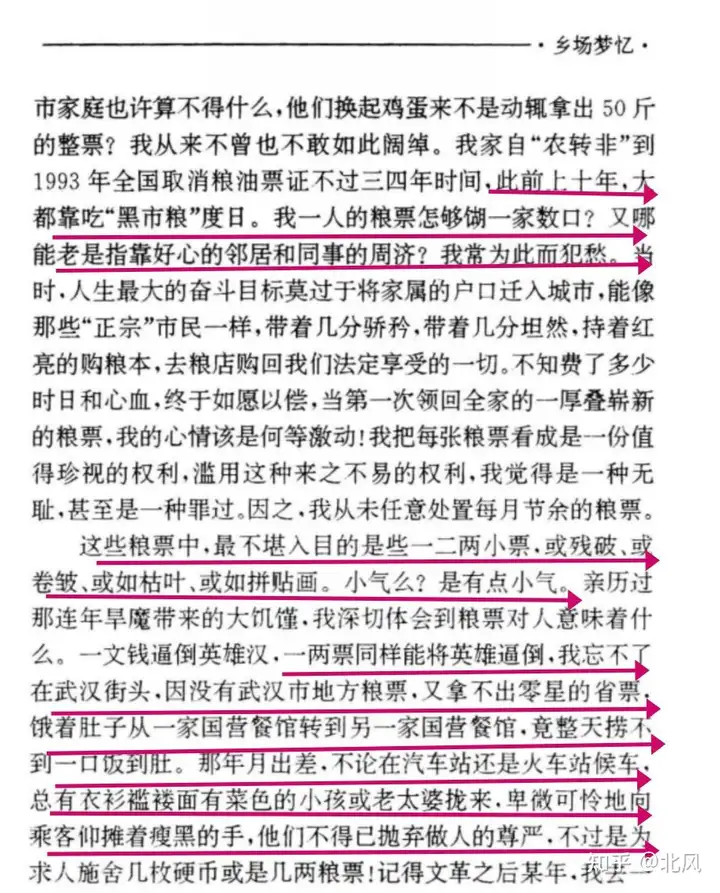

长期以来占人口80%的农民处在粮票分配体系之外,他们没有粮票,一切粮食来源靠自己,而粮票又和户籍体系直接挂钩,涉及一个人生活中的方方面面。正因为如此,直到90年代初期,“农转非”这事都很火,闹出了很多奇葩事。

首先讲一下什么情况下,农民可能拥有粮票:

1、缺粮需要救济,有的地方会因救灾临时性发给农民粮票(需要注意的是这个概念和“返销粮”又不同,返销粮允许缺粮农民以平价或略高于收购价的价格向国家反向购买粮食,不需要粮票)

2、个别村被国家指定种植经济作物,不生产粮食。有的省份会把这种村纳入粮票供给体系。

3、少数农民投机倒把,用鸡蛋等农副产品找城里人私下换粮票,这种行为涉嫌违法犯罪。而且本身也要付出农产品,一让一的事。

4、城里人为了帮助农村亲戚,从牙缝里省粮,然后把粮票邮寄回村。又或者下乡知青掏出城里带来的粮票在农村当地领取、交换粮食。

除此之外,全国95%的农民日常生活中就没有粮票的影子。他们的梦想就是吃上“商品粮”——农转非。别管转哪里去,只要能变成“非农业户口”就不用辛苦种地,每月都能领到一份粮票,还能拥有户籍对应的工作和福利!

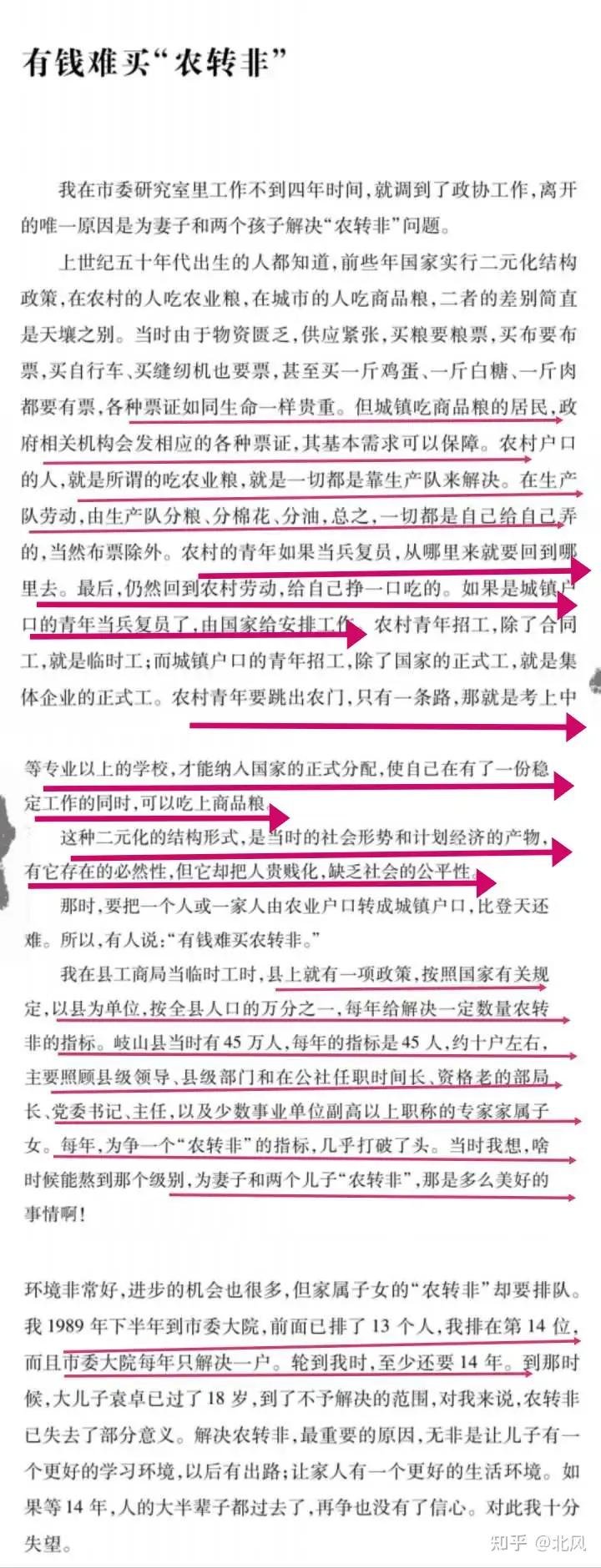

因此,掌握农转非指标的部门一度成了“肥缺”,一个农转非指标在80年代末90年代初能被炒到数千元,要知道在那个时候,普通人一年收入不过千八百块,“万元户”是农村富豪的代名词。

你猜什么人会出高价买这种指标?

可不只是农村的“万元户”会买哦。

很多城里人会砸锅卖铁买指标!

为什么?

因为他们娶的是农村妻子。农村妻子没有城市户籍也就没有粮票(嫁给城里人也没用,户籍不会变的,结婚十几年也不行,女方依然是农村户口。拿城市户口比拿绿卡难多了),农村妻子想活命只能买高价粮,工作、分房等方方面都成问题,更要命的是子女户口随母,也就是说生了孩子也只能是农村户口,哈哈,绝了(注:1977年前更狠,别管父母中谁是农村户口,生下来的孩子都是农村户口)。

所以城里男人里外里一算账觉得买个农转非指标也值了,不但能救老婆,还能救孩子,这才倾其所有买指标。那个年代如果能“农转非”其幸福程度比所谓“run去北欧”强百倍。

粮票制度1993年才彻底废除,子女户口随母制度1996年才逐渐废除。

有人聊粮票年代的“城乡通婚”问题。这么说吧,在我们市城男娶村女相当于现在中国人娶个黑非洲老婆回家,近乎于一桩丑闻,“娶村女”足以证明这家的男人属于城市食物链的淤泥层。我永远记得小时候我妈在家里谈到“某同事娶了个农村媳妇”时,刻意压低了声音,仿佛怕被别人听到,脸上的表情也很复杂。至于城女嫁村男那简直相当于嫁给了ET,已经超出了生活常识。以我幼年浅薄的见闻来说,从来没听说过有这种事。

即便进入21世纪,北有“昌筛沙警告”南有“孙Z刚式收容”,废除了粮票,户籍依然是维护城乡差别的重要手段,后来还玩出了土地财政,学区房等新花样。

对我的影响则是,上大学时我身边多了很多农村同学,我在他们在场的时候都会刻意不说“农民”和“民工”这两个词,因为我从小受的教育是,这两个词都是挑衅用语。现在很多人站在道德的高地上说当年“伤痕文学”是“哭哭啼啼没有出息”,那是因为你全家没在那种年代生活过30年。到后来100个知青99个闹着要回城,甚至成百上千人集体下跪、卧G,搞出了世界奇观。

呵呵。那是因为你没在那个年代生活过,如果你在那个年代生活过,也极大概率会成为那99个人中的一员,因为你也是个“人”而已。

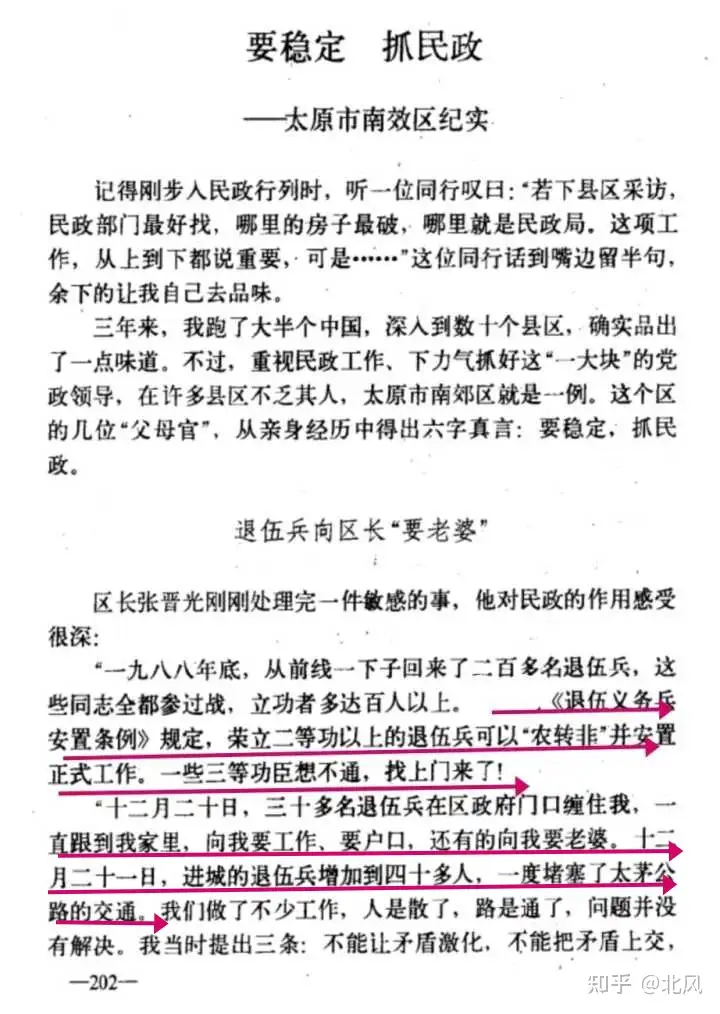

有的知友说还可以通过当兵“农转非”,其实这只说对了一半。当兵之后还要提干才行,否则白吃两三年饭,到时候还得回农村。你看老文艺作品,老父亲都嘱咐儿子在部队要抓紧表现,争取提个干。那是因为成为干部后才能获得农转非的指标,相当于在北朝鲜获得了平壤户口。

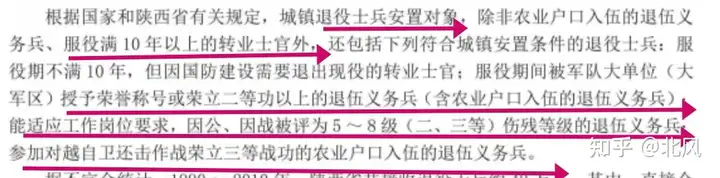

当然在部队“农转非”的方式多种多样,还可以通过获得荣誉称号,平时获得二等功,二三级伤残,对越作战获得三等功等等条件“农转非,”这些条件就更夸张了,说来还是当兵提干最简单……总不能老父亲泪眼摩挲,要求儿子混个残疾回来吧。最夸张的是“对越作战”有时会集中回来一批功臣,三等功“农转非”的指标都不够用了,还得对越作战二等功才能“农转非”,军功竟然通货膨胀了。

而在80年代,一个人有了城市户口,进入城镇,吃上商品粮,另一个人只能回家种地,那未来的人生可是云泥之别。所以后来有些老兵……

贴几个关于“农转非”和“粮票”的小故事:

计划经济时代农民使用粮票吗? - 北风的回答 - 知乎

https://www.zhihu.com/question/278550957/answer/2483553054

不要说计划经济时期,即便是在改革开放之后的十多年间,农民想要得到粮票也需要借助地下市场的交易。

在改革开放初期,因为家庭承包经营制的逐步推广,中国的农副产品产供应量开始激增,使得城镇居民的食品消费结构快速改善。据北京市统计局调查,1983年城市居民食物消费中肉、奶、蛋、鱼分别比1978年增长了26.8%、19.6%、186.7%与65%[1]。

肉蛋奶吃的多了,主食的消费量自然会随之减少,在1981年时城镇人均消费粮食为145.55公斤,1985年下降到134.76公斤,1987年仅为133.87公斤。但当时还在运行的粮票制度并没有及时作出改变,还在源源不断的向着城镇居民提供廉价的粮食,这样城镇居民手中就握有了大把的节余粮票。至1984年3月底,北京市粮店代居民储存粮票达16003万公斤,相当于全市居民两个月的口粮定量。另据1987年3月份统计,当时全市居民手中粮票已经累计结余2.1亿公斤,加上粮店代存的1.2亿公斤粮票合计3.3亿公斤[2]。当时有人调查了江苏省城镇居民家中粮票的结余,发现如王家4口人就有节余粮票700多斤,刘家2口人有节余粮票400多斤,孙家6口人有节余粮票800多斤。几乎家家有节余,户户存粮票[3]。⑧在全国范围内,据80年代中后期有关部门初步估计,当时每人月食粮数约为定量的80%至85%,一年人均富余粮票30公斤,全国城镇人口约富余粮票60亿公斤[4]。而从90年代初的典型调查来看,大中城市粮票结余人均5斤左右,户均170斤左右。

而在另一端的农村,随着改革开放的推行,获得了人身自由的农民开始大量地流人城市寻找工作机会,但这些初代农民工们仍然要面临隔离了城乡的户籍制度设下的重重阻碍。

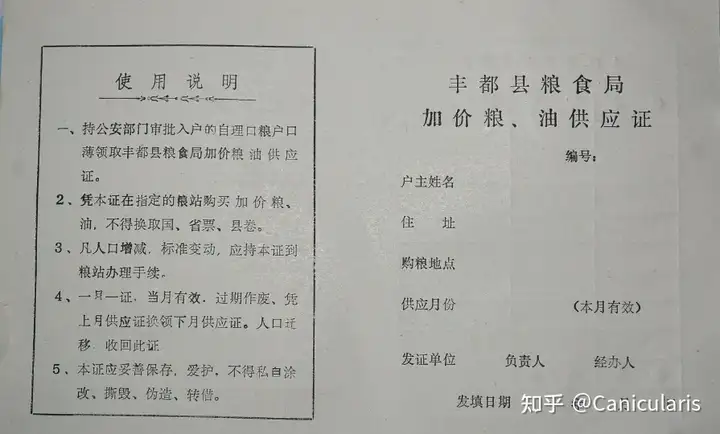

在1984年10月,国务院虽然决定了凡申请到集镇务工、经商、办服务业的农民和家属,在符合一定条件下可以准予落户集镇,统计为“非农业人口”,并发给《自理口粮户口簿》,但他们并没有资格享受粮票待遇,取而代之的是一份《加价粮油供应证》[5]:

而这加价粮油还只有落户集镇的农民才能享有,进入城市的农民唯有自备粮食。粮票依然是农民进城的一道门槛。在1984年3月,有四位河北农民向《人民日报》反映“没粮票”“出门吃不着饭”的问题:农民进城买东西、出门办事、去外地治病或者买些点心,都需要粮票[6]。如果说农民只是因为探亲、就医的短期入城还能依靠自带粮食解决问题,那些长期在城市务工的农民显然不可能随身携带数百斤的粮食,唯有想办法获取粮票才能长期留驻城市。

除开粮票的限制外,当时粮食价格的“双轨制”也从了农民们换购粮票的一大动力,伴随着改革的进行,粮食的采购价格开始逐渐受到市场的影响。在1985年由于粮食大幅减产,粮食市场价格持续几年都高于定购价格,据统计1989年与1985年相比,籼稻、小麦、玉米的合同定购价分别提高了43.4%、14.2%与21.8%,而同期市场价格分别上涨了1.56倍、1.44倍和1.2倍[7],因此当时政府又将粮食收购方式从合同定购修订为了国家定购,成为了农民必须完成的任务。

但在向城镇居民销售粮食时价格却始终未动,政府却在政策上一再强调,“粮食销价一律不动”、“城市居民定量供应的粮食、食油的价格一律不动”。这种价格倒挂的局面不仅将大量的国家财政资金用于补贴城镇居民的粮食消费,同时也产生了可以以此套利的制度漏洞。

据统计,1979年时国家每销售1公斤粮食就要平均补贴0.2元,到1984年又增加到0.26元,致使国家在这一年对粮油净补贴就高达209亿元,占国家物价补贴总额的一半还多。而从1979到1990年期间,国家用于粮油价格补贴的总金额为2100亿元,年均增速为20%,而同期财政收入增速则仅为16.7%。而粮票交易则是将城镇居民享受的这笔巨额补贴中一部分,以有偿的方式由其他群体分润了,据推算1988年因居民用粮票换鸡蛋,锦州市区就有200多万元的粮食财政补贴被悄悄地“换”掉。80年代末的初步统计显示,南京市每天以农副产品倒换的粮票近15万公斤,以工业品串换的粮票约7.5万公斤,按此数计算一天就有3.75万元的财政补贴流入商贩手中。上海市每年因大量粮食被套购,粮食部门每年的地方性亏损高达5亿元。

在这两个因素的刺激下,粮食的地下交易市场迅速在全国各地蔓延了开来。而当时的城市居民也乐于以手头剩余的粮票去交换农副产品、日用工业品,或者直接换取现金。

这类规模的交易在计划经济时期就时有发生,当时多为农民独自进城用农副产品换取所需的粮票,或是个人外出时一时所需,比如据粮食部门1983年在河北调查,当时市镇上细粮供不应求,就有些农民带着大米走街串巷,与居民交换,其中一种交换就是1斤大米兑换粮票再多加钱。另据某记者回忆,1986年他有一次到上海出差,错过了宾馆晚饭时间,只好去外滩黑市买2.5斤粮票,再到食杂店买食物,等等诸如此类的小规模交易。

但很快这种交易就演变成了大规模的生意,这类交易的地点多在农贸市场、百货商店、车站、旅店、影院、院校等人流密集之处,当然僻静的街道社区也不时穿梭着票贩子的身影。这种情景在那时是司空见惯、比比皆是。1986年4月的《人民日报》登载了一封读者来信,反映郑州市京广北路上一个特别的商品交易所的情景:此处所有商品都可以用粮票交换。一个三层的塑料贮物架要90公斤粮票,一个5磅气压保温瓶要95公斤粮票,一个涮羊肉用的火锅要165公斤粮票。信中说,近年来这里的小贩越来越多,用以交换粮票的商品也越来越丰富[8]。

据有关记者在80年代中后期的调查,当时北京几乎所有的农贸市场、商业街、商业点,粮票都在参与商品流通,不仅可换取主副食品、水果蔬菜、日用百货、服装鞋帽、花鸟虫鱼、家具烟草等几乎所有商品,而且还可以用来支付修理钟表、皮鞋、提包等费用。每百斤北京市粮票可以在市场上分别换取33斤玉米、29斤小麦、33斤豆腐、4斤活鸡、5斤活鸭、2斤关东烟、一个塑料洗衣盆、100斤青菜、13斤桃子、8斤香蕉、10顶草帽、5棵君子兰、1条军裤等。辽宁省锦州市城调队发现,在其调查的百户居民中,有54户1988年曾用粮票换鸡蛋。80年代末90年代初,上海一些市场出现了专门用鸡蛋、用塑料制品兑换粮油票证的“外来妹”和“外来弟”,他们走街串巷,生意兴隆。、

当时在北京著名的浙江村,大批的温州商人们开设摊位,兜售各色浙江生产的小商品,从塑料盆、塑料桶、菜篮子、水果筐,再到五花八门的杯碗碟盆、铝锅、不锈钢锅、咖啡锅、塑料浴缸几乎都是以粮票标价,一个不锈钢锅值100斤粮票,一个大塑料浴缸则要500斤粮票。当时每斤细粮票(面粉票)合人民币2角,每斤粗粮票合人民币1角3分。全国粮票的价还要高些大约三四角钱一斤。温州人用小百货换1斤粮票大约能赚5分钱,一对夫妻档一月能凭此收入1500元人民币左右。

除了普通市民外,这种交易的利润也吸引了大量的粮食系统干部职工。当时报纸中充斥着粮食系统“监守自盗”的消息,比如《天津八个粮店倒卖粮票牟取暴利》、《阜南、贵池一些粮站人员与不法分子勾结倒卖粮票》、《洛阳查处倒卖面粉大案》等等。由这些案件累积成的统计数字则更惊人。据安徽省粮油食品局统计,1982年至1983年间该省粮食系统经济犯罪比较严重,已立案查处经济案件1022件,贪污偷窃总金额147万元,涉及粮油(包括票证和供应指标)412万斤[9]。1984年,石家庄地区15个县中有13个县的粮食部门参与“平价转议价,议价转超购价,票购票销,买空卖空”的犯罪活动,1984年全地区“平转议”、“议转超”的粮食达到1.69亿斤,折款570多万元。估计河北全省约有8亿至10亿斤。

又如1985年初,安徽阜南县25个粮站共非法买进安徽省地方粮票2806万多斤,贵池县城关粮站部分领导先后四次将粮站库存的安徽省地方粮票81.6万斤,以每斤0.84元的“价格”非法售出。1988年底,江苏某县的粮店一次倒卖粮票十几万公斤[10]。据估计上海市1986年套购倒卖的凭票证供应粮食1700万斤,1987年仅前5个月就倒卖了2200万斤。1986年上半年,北京市公安局查获没收倒卖粮票25万斤。80年代后期,大量农民工和流动人口都通过这种粮票交易吃上了平价粮,使北京市每年额外流失粮食5000万公斤。而据有关部门对18个省市区报告的案件统计,1987年到1988两年间就发生各类粮票案件近90起,损失粮票1000多万斤。粮食部门的经济案件已在社会各部门中位居“老二”,大有赶超金融部门的势头。因此80年代最高人民检察院工作报告中不时提到粮食系统“巨大金额的贪污、受贿案”,认为粮食系统“经济犯罪比较严重、发案比较多”。

粮票的非法交易如此猖獗,利润自然是背后的阻力,据1989年4月16日《中国消费报》透露,80年代中后期,粮票交易各方受益的利润大体是,粮票贩子每公斤赚0.2元左右,粮店赚0.18元左右,城镇居民受益0.6元左右。1991年北京街头的粮票小贩也曾算过一笔账,当时北京粮票平议差价每50克0.3元多,居民换东西时占去0.1元,然后以0.15元出手才划算(包括被工商局查没的“风险费”),剩下0.1元多留给买空卖空者。

对于这种交易政府最初的反应自然是加大打击力度,1979年9月粮食部和工商行政管理局发出了《关于纠正违反粮票使用规定的通知》,规定凡是把粮票当作有价证券用以换购物品的违法行为,必须严加禁止。1979年《中华人民共和国刑法》第120条也规定:以营利为目的,伪造或者倒卖计划供应票证,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,可以并处、单处罚金或者没收财产。1981年3月,粮食部国家物价总局下发了《关于经营议价粮油有关问题的通知》,强调严禁买卖粮油票证。1989年7月,财政部发出通知指出:粮票是国家计划供应平价粮食的凭证,属于无价证券。购粮指标与粮票具有同样性质。倒买倒卖粮票和购粮指标是违法行为,要求各级财政部门认真采取措施,坚决制止这类违法行为。1990年7月,国务院就加强粮食购销工作问题作出了决定,其中提出:工商行政、公安和粮食部门要密切配合,加强对粮食票证的管理,禁止以粮票换取其他产品,严厉打击倒买倒卖粮票和伪造粮票的违法犯罪行为。

当时对于这类犯罪的打击力度不可谓不严,当时有很多这样的人员被惩处。据人民日报报道的就有:“合伙贪污粮票65万多斤,倒卖获赃款近5万元,大贪污犯范桂琴徐文芳被依法处决”、“长沙审理一起盗窃巨额粮票案,判处罪犯言厚钧蔡志坚无期徒刑”、“贪污倒卖粮票52万多公斤,罪犯陈启龙被处决”等一系列判决[11]。同时对于在街头巷尾倒卖的粮票的小贩们也经常由工商、公安和粮食部门进行联合执法,集中打击。1988年11月,陕西宝鸡市破获一起伪造、倒卖粮票210万斤的特大案件,7名案犯全部被抓获。12月,洛阳市查获一起倒卖平价面粉58.5万公斤的案件,查扣粮票6.25万公斤。1991年四五月问,北京查处三起非法套购粮食案件。

同时为加强粮食票证管理,部分省市还采取了如凭粮证限量、定点购粮等措施。北京市在1987年前后采取在主要运输路口,设卡把关,限制粮食外流。上海市从1987年7月1日起取消了平价食油的供应,实行凭原来专用油票加上5公斤粮票购买半公斤平价食油的办法。四川省个别城市甚至从1989年2月起在城区实行议价收购居民当月节余口粮的办法。

但这一系列措施在实行后却是收效甚微,由于粮票交易是由无数的小贩与市民在暗中进行,不仅次难以发现,且单个案件金额过小,执法部门在现实中难以应付,且许多人本身也对这种交易抱着“睁只眼闭只眼”的态度,使得其成为了半公开的存在。当时的西安话剧院甚至在这股风潮上创作了小品《换大米》,并在之后还登台了中央电视台的春节联欢晚会。演员郭达的“换大米”叫卖一时间传遍了中国大地。

在1989年3月,农业部部长何康在答记者问时说道:”现在粮票变成了有价证券,它反映定购粮价与市场粮价的差价”。他这一番话无疑是默认了粮票有“价”,事实上在当时因为粮食价格双轨制的存在,粮票的“价格”涨落某种程度上已经成了农业形势的晴雨表,农业增产,“双轨”价差缩小,粮票就便宜、农业歉收,则价差拉大,粮票就涨价。

最后终结粮票交易的,还是国家对于粮食价格的改革措施。为了解决由双轨制引发的混乱状况,一些地方政府在80年代后期就开始对粮食统销制度进行改革,比如山西、辽宁等地将居民基本口粮之外的平价供应改为议价供应(即“压销”)、广东和福建提高了平价粮食的价格,同时直接向消费者发放补助(即“暗补改明补”)、广西、河南的一些地区则将压销与提价并举。

在各地试验的基础上,中央也迈出了粮食统销改革的第一步。1991年4月,国务院决定从5月1日起,将三种粮食(面粉、大米、玉米)中等质量标准品全国平均统销价每500克提价1角,城镇居民口粮继续实行“凭票、凭证定量供应”,居民结存的票证粮食执行调整后的统销价格,与此同时按照国家、企业、个人共同负担的原则,给城镇居民适当补偿。由此开始,粮食统销改革步骤不断加快。当年10月,国务院决定:“粮食压销继续由省、自治区、直辖市分散决策。”11月,中共十三届八中全会进一步提出要有计划地解决粮食“购销倒挂”的问题,力争八五期间做到购销同价,基本理顺价格关系。1992年3月,国务院又发出通知,决定自4月1日起,适当提高粮食统销价格,实现购销同价。

在此基础上,1993年2月,国务院作出决定,要求各地把粮食流通体制改革“进一步向粮食商品化、经营市场化方向推进”,争取二三年内全部放开粮食价格。按照“统一政策、分散决策、分类指导、逐步推进”的原则,各地依次放开了粮价。继1992年4月广东率先进行放开粮价、放开经营的试点之后,1993年1月浙江放开粮价,4月,江苏、安徽、福建、江西和上海放开粮价,5月北京放开粮价,截止到1993年底,全国已有95%以上的县(市)放开了粮食价格[12]。在1993年11月日,中央正式宣布“粮食统购统销体制已经结束,适应市场经济要求的购销体制正在形成”,之后数年间个人私营粮油店迅速开遍了中华大地,而原本令人艳慕的国营粮店则成了昨日黄花。

参考

- 《当代中国的粮食工作》

- 《北京粮票简史》

- 《粮票出路之设想》

- 《工人日报》1988年12月27日

- 《十一届三中全会以来经济体制改革重要文件汇编》(上)

- 《人民日报》1984年3月24日

- 《当代中国商业简史》

- 《人民日报》1986年4月10日

- 《经济问题研究资料(1983-1984)》

- 《我国粮票交易及其对策研究》

- 分别见《人民日报》1983年11月11日、1987年7月17日、1987年12月10日

- 《奠基--新中国经济五十年》

计划经济时代农民使用粮票吗? - Canicularis的回答 - 知乎

https://www.zhihu.com/question/278550957/answer/2537125592